Ho di

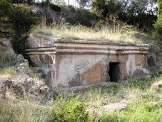

recente visitato la necropoli di Tuscania, cittadina laziale di origini etrusche in provincia di Viterbo.

La necropoli

si trova nei pressi di una piccola chiesa rinascimentale e si sviluppa su tre

gradoni lungo il pendio, al primo livello si trova la famosa Grotta della

Regina, subito al di sotto un gruppo di tombe a camera di epoca arcaica e

all’ultimo livello le tombe della Famiglia Curunas e la Tomba del Sarcofago

delle Amazzoni di epoca ellenistica.

La necropoli

è stata oggetto di scavi archeologici condotti dalla famiglia Campanari di

Tuscania agli inizi dell’ottocento.

Gli ipogei hanno

un impianto monumentale ben visibile dalla valle dove scorre il fiume Marta, e

testimoniano l’importanza sociale ed economica della famiglia Curunas. A

confermarlo sono gli oggetti rinvenuti che costituiscono un raro e prezioso

esempio di corredo funerario etrusco, come i raffinatissimi bronzi, un sontuoso

servizio da mensa oltre ad una pregevole serie di ceramiche a figure rosse ora

conservati al Museo Archeologico di Tuscania.

Molto

suggestiva è la Grotta o Tomba della

Regina. Prende il nome dalla leggenda narrata dall’archeologo

Secondiano Campanari secondo cui al momento della scoperta su una parete della

tomba venne vista l’immagine dipinta di

una fanciulla, forse una giovane regina, immagine dissoltasi poco dopo.

La Grotta fu

resa famosa soprattutto dai racconti di viaggio dello scrittore inglese G.

Dennis del 1842 e la sua notorietà è dovuta soprattutto alla sua particolare e

complessa planimetria contraddistinta dalla presenza di numerosi cunicoli che

si dipartono in più direzioni e si sviluppano su tre livelli. Il loro significato

resta ancora da spiegare perché la struttura dell’ipogeo è completamente

differente dalle altre tombe e ne fa supporre l’utilizzo come luogo di culto.

Nel corso

della visita sono stato attratto da una strana farfalla che posata su di una

foglia sembrava non accorgersi dell’inevitabile scompiglio che la visita le

arrecava. Sul suo dorso, lugubri e grandi ali nere ed in più,

strane macchie bianche che con un minimo di fantasia richiamavano l’immagine

di ossa umane. Una figura che incuteva paura. Incredibile!

Al rientro a

casa ho consultato enciclopedia ed ho

appreso che si trattava dell’Arctia Villica (Linnaeus 1758), un lepidottero

particolarmente attivo di notte,

chiamato anche Sfinge dalle ossa di

morto.

Nel testo

consultato ho letto anche che le farfalle hanno una potente

simbologia, son considerate metafore viventi di tutto ciò che è effimero e

incostante, nell’arte poi le farfalle sono simbolo della spiritualità

dell’anima, capace di liberarsi dalla materia bruta così come le loro crisalidi

si liberano dal bozzolo.

Anticamente

le farfalle erano collegate al culto di Moira, la dea della rigenerazione, simbolo

di morte e resurrezione. Per i popoli antichi come Romani, Greci, Celti e

dell’Irlanda e per gli Aztechi era diffusa la credenza che le anime dei morti

si tramutavano in farfalle così come in Italia si ritiene che le anime dei

morti trasmutate in farfalle si avvicinano ai luoghi della loro vita.

Quindi,

dopo queste letture come non pensare, anche se per un momento, che quella

strana farfalla incontrata sulla tomba della Regina ospitasse l’anima di quella

graziosa fanciulla che, disturbata dagli archeologi durante i loro scavi, aveva

inspiegabilmente fatto dissolvere la sua immagine. Era sì scomparsa dagli

affreschi della parete ma il suo spirito restava ancora vigile sotto forma di

farfalla a sorvegliare la sua dimora.

Forse

la suggestione del posto, l’oscurità di quei cunicoli sotterranei, quelle

nicchie che un tempo accoglievano persone defunte, la leggenda della fanciulla

la cui immagine si era inspiegabilmente dissolta e la presenza di una lugubre

farfalla definita, per altro, “Sfinge dalle ossa di morto”, mi hanno

particolarmente colpito e, non lo nascondo, un tantino impaurito.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)